企業経営には紛争がつきものです。

民事訴訟は、紛争解決のための最終手段とされます。相手方に対して訴訟を提起し、勝訴判決を得て、その判決を強制執行するというのが基本的なプロセスであるといわれています。

しかし、その通りに納得するのは問題です。

ところで、裁判所サイドから見ると、企業関係訴訟において、企業は被告となることが多かったのですが、企業同士が原告・被告となる企業間訴訟が増えており、この傾向は大都市圏から地方都市部にも広がっているとのことです。法廷の場でも、企業活動の存続にかかわる場合もある企業間取引をめぐる紛争を司法の場で解決しようとする企業の姿勢が顕著に見られるようになっているのです(加藤新太郎ほか編『判例法理から読みとく 企業間取引訴訟』)。

ここでは、民事訴訟の実際を見ながら、取引先などを訴えて企業間紛争を解決する有用性をお伝えします。

Contents

- 1 企業間紛争について民事訴訟の活用場面:特に中小企業の場合を念頭に

- 2 企業間紛争を民事訴訟で解決するメリットとデメリット

- 3 民事訴訟で「勝つ」ために

- 4 当事務所の取扱事例からエピソードをいくつか

- (1)事案の特殊性を明らかにし、裁判実務上の取扱いの例外として扱われるべき事例であることを説得すること:オーナー社長の死亡に対する対処の事例

- (2)躊躇する裁判官の背中を押す:土地区画整理事業の事例

- (3)裁判官の判断は、その個人的な視野・価値観の外にはでない(勝訴判決が判例雑誌に掲載される前に、逆転判決が出て狼狽えたこと):ゴルフ会員契約の解除の事例

- (4)裁判官が判決の理由を書きやすい主張を構成する:会社の支配権の確保の事例

- (5)事件ごとにそのたび、そのたび繰り返さなければならない:オーナー社長の死亡に対する対処、再び

- (6)裁判例の相場どおりにせずに、認容額を増額させたり[原告事案]、割合を下げて支払額を減額する[被告事案]:名誉毀損の事例、商品取引の事例、官製談合の事例

- 5 弁護士の選び方

- 6 前田尚一当事務所の取組

1 企業間紛争について民事訴訟の活用場面:特に中小企業の場合を念頭に

(1)売掛金、工事請負代金等が未払の場合:売主側からの債権回収

売掛金のほか、工事請負代金、運送代金、宿泊代金、飲食代金といった金銭債権が支払われないといった事態は、特に中小企業では、企業間取引紛争の典型です。

売上げに焦げ付きが発生すると、企業は、利益分を失うだけではなく、無駄になった経費分も取り戻さなければなりません。利益率が10%の企業であれば、1000万円の焦げ付きが出ると、その経費分900万円を確保するためだけに、9000万円分の売上げが必要という計算となります。

売主側とすれば、長年信頼して取引していたとか、契約書をきちんと作った上で、きちんと商品も納品したのに、相手がなにやかにやと弁解したり、反論し続け、約束どおりの支払がされないという事態はしばしば起こり、交渉を続けても時間と労力の無駄ということになれば、最終的手段としての訴訟を検討しなければなりません。

ところで、従前、「生産者、卸売商人又は小売商人」の売却代金債権は2年の時効にかかるとされていましたが、令和2年4月から施行された平成29年民法改正で、①債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年間、②権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年間との2本立てとする債権の消滅時効(原則)の定める期間に服することとされました。

しかし、5年くらいあっというまに経過してしまいます。相手に請求書を送り続ければ、債権は時効にかからない”というのも大ウソです。世間には自称“物知り”がおりますが、素人のアドバイスには、注意が必要です。

時効を論外ですが、時間が経てば、証拠が散逸するなどの状況も起こりかねず(例えば、証人となる従業員の退職)、訴訟を起こすというのであれば、早々に手を付けるのが得策です。

(2)納品された商品、引き渡された土地・建物が、契約の内容に適合しないものである場合:買主から売主に対して契約不適合の責任を追及

買主側から提起する企業間取引訴訟というと、商品等の契約の目的物に関する訴訟が想定され、引き渡された商品等が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合の紛争解決に訴訟を活用する場合としてあげることができます。

不動産についても同様です。

令和29年民法改正で「契約不適合の責任」として取り扱われることとなった場面です。その規定は、従前、「瑕疵担保責任」と呼ばれた規定が改正されたものですが、「種類・品質に関する契約不適合」とは、それまで判例が行ってきた「瑕疵」の判断基準そのものを明文化したものとされています。

買主の救済手段として、①追完請求権、②代金減額請求権、③損害賠償請求権、④解除権が認められます。

品質に関して契約の内容に適合しないことが争点となるとしても、契約不適合の概念には、物理的瑕疵(地中埋没物事例、土壌汚染事例など)や法律的瑕疵(用途制限・建築制限事例など)に加え、心理的瑕疵(購入建物での自殺事例など)や環境的瑕疵(購入建物からの景観阻害事例など)も含まれます。

しかし、具体的 事案で、品質等が、具体的に「契約不適合」といえるかは、必ずしも一義的ではありません。訴訟の審理過程における専門知識を踏まえた攻撃防御も必要となるでしょう。

(3)下請事業者いじめに対抗

ア 下請事業者いじめの行為に対する民事訴訟の活用

親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為については、独占禁止法による優越的地位の濫用に対する規制・下請法による規制によって公正取引委員会・中小企業庁による行政規制の対象となります。

公正取引委員会ホームページでは、次のように大手スーパーと納入業者の例で説明されています(「私たちの暮らしと独占禁止法の関わり」)。

大手スーパーが納入業者に対して、押し付け販売、返品、従業員派遣や協賛金負担などを強いる不当な行為は、「優越的地位の濫用」にあたり、不公正な取引方法の一つとして禁止されています。下請取引において、このような問題が起きる場合が多く、独占禁止法の補完法の「下請法」できめ細かに不当な行為が制限されています。「下請法」は、下請代金の支払遅延や減額、不当な受領拒否や返品など、「下請けいじめ」となる行為を禁止し、公正取引委員会が違反行為に対して迅速に取り締まり、下請事業者を守っているのです

しかし、公正取引委員会による規制は行政措置ですので、被害を受けた下請事業者としては、局面によって、私法的救済手段である民事訴訟を活用することも考えられます。

令和3年3月、公正取引委員会と中小企業庁が連名で、下請代金をできる限り現金により支払うこと、手形による場合はそのサイトを60日以内とすることなどを要請し、経済界から大きな反響があったところです。

「○○○、ESG経営を念頭に 下請法に基づき現金払いに」(農村ニュース2022/10/11)といった報道もありますが、「下請法違反最多8671件 コスト増、買いたたききなど 昨年度」(日本経済新聞2023年5月31日朝刊)などと報道されている状況が現実です。

イ 齊川商店対セコマら訴訟 「コメ返品7億円賠償命令 セコマグループに 茨城の業者控訴へ=北海道」

《コメ返品7億円賠償命令 セコマグループに 茨城の業者控訴へ=北海道》

読売新聞2018年4月27日朝刊の記事の見出しです。

本件は、米の返品合意が無効であるとして、返品された米の代金相当額及び返金額の支払を求めた事案において、下請法違反により直ちに同合意の私法上の効力が否定されるものではないとしつつ、優劣的地位の濫用の要件を引用して、民法90条の公序良俗に反する無効なものと判断した事例です(「斎川商店対セコマら訴訟」)。

北海道最大大手のコンビニエンスストアチェーンが米卸売業者に対し製造委託契約の商品である米を返品したことについて、米卸売業者がチェーンを構成する(株)セコマ[本部]、(株)セイコーフレッシュフーズ[仕入れ・販売]、(株)セイコーマート[承継人]らに対し、不法行為などに基づき、返品分に対する未払代金分と既払の代金返金分の相当額合計約19億円等の支払を求めた事案です。

裁判所は、優越的地位を濫用してされた公序良俗に反する無効な合意に基づく返品であり、不法行為等に該当するとして、総額約7億円を認める限度で本訴請求を認容しました([第一審]札幌地方裁判所平成30年4月26日判決、[控訴審]札幌高等裁判所平成31年3月7日判決)。

なお、同一当事者間の米取引に関して、米卸売業者が、販促協力金及び運送費の支払を強制されたと主張して、不法行為などに基づき、損害賠償等合計11億円余り及び遅延損害金等の支払を請求しました。

しかし、裁判所は、有効な合意に基づく支払であるなどとして棄却しました([第一審]札幌地方裁判所平成31年3月14日判決、[控訴審]札幌高等裁判所平成31年3月7日判決)。

ちなみに、その後、この米卸売業者は破産手続開始の決定がされています。下請業者の対抗策が大きな流れと咬み合わなかったのかもしれません。

参考[独占禁止法上の優越的地位の濫用規制・下請法]

(ア)下請法による規制

下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)は、下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正にさせるとともに、下請事業者の利益を保護することを目的とするものです。下請法は、優越的地位の濫用行為を禁止する独占禁止法の補完法であり、親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を取り締まるために制定された法律です。

適用対象となる下請取引の範囲を、①取引の内容と、②資本金区分の両面から定めており、規制対象となる取引の発注者(「親事業者」)を資本金区分により「優越的地位にある」ものとして取り扱い、下請取引に係る親事業者の不当な行為を、より迅速かつ効果的に規制することを狙いとしています。

取引の対象となる取引の内容は、「製造委託」、「修理委託」、「情報成果物作成委託」、「役務提供委託」ですが、建設業法に規定される建設業を営む者が業として請け負う建設工事は、下請法の対象となりません。建設工事の下請負については、建設業法において下請法と類似の規定が置かれています。

下請法では、次のとおり、親事業者の義務と親事業者の禁止事項を定めています。

a 親事業者の義務

① 書面の交付義務

② 支払期日を定める義務

③ 書類の作成・保存義務

④ 遅延利息の支払義務

b 親事業者の禁止事項

① 受領拒否

② 下請代金の支払遅延

③ 下請代金の減額

④ 返品

⑤ 買いたたき

⑥ 購入・利用強制

⑦ 報復措置

⑧ 有償支給原材料等の対価の早期決済

⑨ 割引困難な手形の交付

⑩ 不当な経済上の利益の提出要請

⑪ 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し

(イ)独占禁止法による優越的地位の濫用についての規制

優越的地位の濫用は、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法及び企業結合を規制する独占禁止法(正式名称:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)において、不公正な取引方法の行為類型の一類型として禁止されています。

下請法の規制対象とならない場合であっても、優越的地位の濫用行為が

あり、独占禁止法が適用されることがあります。

(4)商標権侵害の成否をめぐる攻防:知的財産権訴訟の中で、中小企業も紛争に巻き込まれやすい場面

企業は知的財産権の戦略的活用が求められています。知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権など、法令によって定められた権利や法律上保護される利益に関する権利です。

ここでは、業種が多岐にわたり、規模や業績の格差が大きい中小企業にあっても、共通に紛争に巻き込まれやすい場面である商標権に関する紛争を取り上げます。

経営者は、「社長、商標登録はお済みですか?」などといったキャッチフレーズに引き寄せられ、商標を登録すること自体にばかり目を向けがちです。確かに、商標権侵害に基づく差止訴訟や損害賠償訴訟を提起しても、商標が登録されていなければ、商標権侵害が成立しません。

商標権侵害訴訟においては、「商標の類比」か否かが主たる争点の一つとなります。

商標の類比の判断は、商標の外観(見た目)・観念(意味)・称呼(呼び方、読み方)の総合的観察(「三点観察」)に加え、「取引の実情」を踏まえつつ全体的に考察し(「判断資料」)、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かが決せられます([評価基準])。

そして、取引の実情には、一般的かつ恒常的な取引の実情だけでなく、個別・具体的な取引の実情も考慮されます。この場合、侵害訴訟の場面においては、現在の使用状況も考慮されることがあり得るとされています。

商標の類比の判断にあたって、商品の取引の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものであり、何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められないものについては、これを類似商標と解することはできないというべきであるとすると、著名商標の保護に実益がある([小僧寿し事件]最高裁判所平成9年3月11日第三小法廷判決)ばかりではありません。

商標の類比について、指定商品のうちのたばこ等の取引者及び需要者は、取引に当たり商標の細部の際について十分な注意を払うものであって、その出所の識別に当たって誤認混同を生じるおそれがない一方、マッチについては、そのような取引の実情が認められないから、両者は類似の商標であると判断された裁判例もあります([BLACK事件]知財高等裁判所平成24年2月15日判決)。

したがって、商標の類比は、商標権者であっても、形式的な商標それ自体の対比だけではなく、具体的な混同のおそれによって侵害が判断されることを前提に攻撃防御していかなければなりません。

知的財産権訴訟を専門的に扱ってきた裁判官からは、商標権侵害訴訟の審理では、具体的な取引の実情を立証するため、取引者の陳述書や業界紙の記事が双方当事者から大量に提出され、物量勝負の様相を呈することが見受けられると指摘されています。

(5)名誉・信用毀損訴訟の実際上の機能:企業の存立と経済活動の基礎そのものである名誉・信用

当事務所で担当した案件で、「札幌市議がパチンコ店の出店工作をした旨の新聞記事について、名誉毀損による損害賠償として200万円を認容した事例」(札幌地方裁判所平成11年3月1日・判例タイムズ1047号215頁)として判例雑誌に登載された裁判例があります。

市議会議員の事例ですが、名誉侵害が広くパブリックな場面で現実的な影響をもたらし、企業に通じるものがありますので、名誉・信用毀損訴訟の例として取り上げます。

名誉毀損に対する慰謝料が、著しく低額であり、100万円というのが裁判例の相場であるといわれ(「100万円ルール」)いた当時、本判決は、慰謝料200万円が認容された案件です。

しかし、私は、名誉・信用毀損訴訟において認容額がいくらになるかという自体は、あまり意味を持たないと考えています。

名誉、信用は、あらゆる活動の基礎となります。名誉、信用それ自体の価値も重要ですが、そのが侵害された結果、波及して引き起こされる事態は極めて深刻です(「風評損害」・「経済的損害」)。

本件では、新聞記事が掲載された当時、政治家である依頼者は市民から「◎◎新聞がウソを書くはずがない。ウソであるなら証明してみろ」と詰め寄られたのでした。実際にありもしなかったことを証明することなどそう簡単にできるはずもないのですが(これを「悪魔の証明」といいます。)、世間が、虚偽を鵜呑みにして信じ込み、存在しない事実が一人歩きし始めると、いつのまにかそれが真実であるかのような地位を確立してしまうのが実際です。

ひとたび名誉・信用が失墜される事態に陥れば、企業であれば、経済活動において死活問題となりかねませんし、政治家であれば政治生命を奪われかねません。また、公益団体であっても、社会活動に影響を及ぼし、その存在自体が否定されかねません。

そして、名誉・信用が損なわれた状態が継続し、致命的な結果がいったん現実化すれば、元に戻すことはほとんど不可能です。

名誉・信用そのものを超えて現実に発生した損害の賠償を求めたとしても、民事訴訟の仕組みの中では、因果関係、損害などについて立証上重大な困難に直面することになるでしょう。

私は、名誉・信用毀損訴訟の真髄は、名誉・信用に限らず、それまで培ってきた「すべての本来」を守ることにあると考えています。報道その他の名誉・信用毀損行為に対する訴訟提起は、適切な時期に訴訟を提起して、正当な反論の場を作り(この段階では、泣き寝入りしない姿勢を示す段階である。)、正当な判決をもらうことによって、名誉・信用毀損行為の誤りを正すことにこそ、ほぼ唯一の価値があると考えています。

(6)会社訴訟で会社の支配権を確保:訴訟事件の多くが、閉鎖的な中小企業における個人と会社の法律関係の混同や会社の支配をめぐる紛争の結果であるというのが実情

マスコミが取り上げるのが、上場会社等株式が公開された大企業に関する紛争ばかりであるので、会社訴訟は、中小企業には関係ないと思われがちです。

しかし、古くから、会社法に関する判例の相当部分が中小企業に関する事件であり、事件の多くが、閉鎖的な中小企業における個人と会社の法律関係の混同や会社の支配をめぐる紛争の結果として生じていました。

中小企業においても、経営権争奪、少数株主の権利実現などを目的として会社訴訟を活用することが考えられます。

当事務所で担当した案件として、「家業を法人化した際、先代が株式払込金を支出した場合において、長男・長女を実質的株主として株式を取得させるため、その株式払込義務を代わって履行したものであるとして、長男・長女の株主権を認めた事例」(札幌地方裁判所平成9年11月16日判決・「判例タイムズ」1011号240頁)があります 後述するように、背景となる個々の家族構成員間の利害対立について多数の事情の中から有利なものを拾い上げ、どのように法的構成するかが決め手となるでしょう。

2 企業間紛争を民事訴訟で解決するメリットとデメリット

民事訴訟は、法律紛争を公権的解決機関である裁判所に持ち込むことにより、最終手段として強制的に権利を実現できるというメリットがありますが、訴訟には時間と費用がかかるというデメリットも指摘されています。この点は説明されているとおりです。

しかし、実際に民事訴訟を選択するかどうかを決定しなければならない場面に立った場合には、より実践的に考える必要があります。

紛争の解決を裁判所に持ち込むことによるメリットは、訴訟の場においては、実質的な交渉相手がなんだかんだと言って約束を守らないような信頼性に欠ける取引相手ではなく、代わりに第三者である裁判官を説得する作業に集中できるという点にあります。

そのため、自身にとっての「勝利」の内容を具体的に確定し、それに向けて必要となる時間、費用及び裁判官を説得するために必要となるその他の労力がどれほど重要であるかを考える必要があります。以下では、一般に訴訟のデメリットとされる時間と費用について説明し、さらに上記のポイントについて論じることにします。

(1)民事訴訟のデメリット:訴訟にかかる「時間」と「費用」はデメリットか。その他の「労力」の実態

ア 時 間:内容が複雑であったり、請求が高額であれば、審理には時間がかかる

民事訴訟にかかる時間を、最高裁判所の統計で確認してみましょう。具体的には、民事第一審通常訴訟事件(地方裁判所)の既済事件の審理期間を見てみます(「令和3年 司法統計年報(民事・行政編)」)。

(ア)民事第一審通常訴訟事件(地方裁判所)の既済事件の平均審理期間は、全事件10.5月、対席判決14.6月となり、審理期間別の割合を示すと次のとおりです。

6か月以内 49.54%

6月を超え1年以内 20.22%

1年を超え2年以内 21.00%

2年を超える。 9.38%

およそ事件の半分が半年以内に終わったことになりますが、この統計には、判決の4割強を占める被告が出頭しないまま判決となった場合(「欠席判決」と呼ばれます。)も含まれています。

これを除いて、原告、被告が少なからず争って判決となる場合(「対席判決」と呼ばれます。)についての審理期間別の割合を整理すると、次のようになります。

(イ)対席事件

6か月以内 35.40%

6月を超え1年以内 18.15%

1年を超え2年以内 28.49%

2年を超える。 17.96%

内容が複雑であったり、請求が高額な訴訟の場合、審理には時間がかかることが一般的です。裁判所の審理期間を一般的に捉えても意味があるとは思えません。

必要される審理期間を長いかどうかは、実際に解決困難な紛争に直面した状況において、解決として目指す内容、可能性を勘案しながら、最終手段となる訴訟手続が、自分にとってどのような意味を持つかという、それぞれの個別具体的な検討によるでしょう。

イ 費 用:費用のほかに必要な「労力」が勝ち負けを左右する

訴えを提起する場合、まずは裁判所に所定の手数料の納付(印紙で納める)・郵券の予納をしなければなりません。

しかし、誰でも一旦は負担しなければならない費用の中で大きな割合を占める手数料であっても、例えば、1000万円の請求をする場合で5万円、1億円の場合であっても32万円です。

それは、訴える金額に照らして多額というものではありません。

これに対して、顧問弁護士がいないまま訴訟を検討している経営者の方が不安を抱いたり、高額な費用を心配するのは、「弁護士報酬」でしょう。

採算が合うかどうかをきちんと検討する必要があります。

弁護士報酬の検討をするに当たって考慮しなければならないことは、訴訟をする際にかかるコストが、裁判所の審理で必要な時間と費用だけではないということです。

訴訟は裁判官を説得して「勝つ」ためのプロセスであり、裁判官を説得するためには手間や労力が必要です。つまり、頭脳的な労力や肉体的な労力が必要なのです。

多くの場合、これらの労力は、訴訟の経験と知識を持った弁護士によって補完されます。弁護士は判断力や活動力に基づいて依頼者を支援します。

訴訟を活用しようとする人は、弁護士の判断力と活動を確保するために弁護士に報酬を支払うことを検討する必要があります。弁護士との間で説明を受け、協議を行い、納得した場合にその弁護士に事件の依頼をすることになります。弁護士の選択は依頼者側の選択であり、その際の考慮事項については後述するとおりです。

依頼された弁護士が裁判官を説得し、勝訴の可能性を高めるためには、幅広い知識と経験に基づく判断と活動が必要です。これらが多岐にわたり、複雑なものであることについても後述するとおりです。

なお、自分が正しいので負けるはずがないとか、、真実は相手方自身が分かっているはずだから、聞いてみれば良いとか、費用を自分が負担する筋合いはないなどといった考えを頑なに主張する人もいます。しかし、訴訟はそのような姿勢で勝つことができる場ではありません。

また、後述するように、裁判官との関係性について誤った思い込みをする人も少なくありません。

(2)時間、費用、労力をかけてでも民事訴訟を活用することの意味

訴訟による解決は、国家権力による強制執行が可能であるため、最終手段とされていますが、強制執行による金銭的解決を実現するためには、相手方に強制執行の対象となる財産が存在することが必要です。しかし、相手方が財産を隠している場合でも、裁判所は積極的にそれを探し出してくれるわけではありません。

強制執行が可能であるためには、勝訴判決(又は同等の効力を有するもの)を取得する必要があります。

また、訴訟を活用する場合、強制執行を前提とする場合だけではありません。相手方が勝訴判決に従う場合や、審理中に和解が成立し紛争解決が実現する場合(「勝訴的和解」の確保)も多くあります。

紛争解決を裁判所に持ち込むメリットは、訴訟の場においては実質的な交渉相手が、それまでなんだかんだと言って約束を守ろうとしなかった取引相手ではなく、裁判官である点にあります。したがって、交渉相手である裁判官を説得する作業を有利に展開できるかどうかを検討し、民事訴訟を活用するかどうかの判断をすることになります。

ところで、訴訟経験がない人や、自己流で事を進めてきた人には、裁判官との関係性について誤った思い込みをすることが少なくありません。裁判官が親切に接したり、言い分を理解する態度を示したりすると、無邪気に喜んで自分が勝ったような気持ちになる人がいます。しかし、裁判官が親切に接することは、公務員としての本来の姿であり、言い分を理解することも、単に内容を理解したという意味であり、それが正しいと認めているわけではありません。にっこり笑ってバッサリと切ることも、プロのスキルとしてあります。

また、本人訴訟で法廷に立つ相手方を見ていると、なぜそのようなことにこだわるのか、あれを言えば有利になるのにと思うことがしばしばあります。訴訟の場では、独自の勝つためのルールが存在します。

これらの点は、次に民事訴訟の審理手続と運営について概観した後、詳しく説明していきましょう。

3 民事訴訟で「勝つ」ために

(1)民事訴訟の審理手続と運営

ア 民事訴訟の審理手続

裁判所ウェブサイト」)

[民事訴訟(通常)の審理手続の概要]

① 手続の開始 -管轄裁判所へ訴えの提起:訴状の提出(原則)

② 口頭弁論等

ⅰ 口頭弁論

ⅱ 争点及び証拠の整理手続

ⅲ 証拠調べ

③ 訴訟の終了:判決・和解などによる解決

④ 裁判所の認定・判断に不服:判決に対する上訴-控訴と上告

イ 民事訴訟の運営

裁判所側では、「民事訴訟の運営」を、次のように説明しています(司法研修所監修『4訂 民事訴訟第一審手続の解説-事件記録に基づいて-』から抜粋)。

「あるべき民事訴訟の運営を一言で要約すれば、裁判所が当事者及び訴訟代理人と協力して、早期に紛争の全体像を把握し、的確な争点及び証拠の整理、整理された争点について最良の証拠を提出し合って証拠調べも集中的に行い、これに基づいて最も適切な紛争の解決を図ることである。この審理過程において、裁判所は、訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義則に従い誠実に訴訟を追行しなければならない。」と。

しかし、一般論や抽象的な考え方としてはそのとおりですが、裁判官が公正かつ迅速な訴訟進行をするべき責務を負う裁判所の立場で中立かつ公平なに職務を遂行しなければならないのに対し、訴訟追行する原告と被告は、「勝つ」ことが目標であり、勝敗こそが最も重要な問題です。実際の審理過程では、担当裁判官との間で、あるべき訴訟行為の理解について、具体的な偏りが生じることがあります。

裁判官は、弁護士に対して裁判官の立場から見た適切な訴訟活動を求めています。

例えば、「勝利」を目指す当事者が、相手の出方・やり口を観察しながら、状況に応じて効果的な証拠を提出したり、「背景事情を説明しようとすると自分に不利な点も書く必要が出てくるので、最低限の請求原因事実のみを書いておいて、相手方の答弁によって後から主張を追加した方がよい。」などと考え有利な主張を追加したりすることは容認できないというのが大方の裁判官の考え方です。その具体的な要求は、古くから裁判官の著作、そして、裁判官へのアンケート結果(「裁判官アンケート・東京地裁民事部裁判官109名から聞きました」『弁護士と裁判所との適切な協働関係の形成を目差して(NIBENNIBEN Frontier 別冊)[2004、第二東京弁護士会])で明らかにされています。

しかしそうであっても、当事者としては、勝つためのポイントを把握して、訴訟における審理手続と運営の枠組みの中で、有効な訴訟活動を的確かつ効率的に行わなければなりません。

そのためには、専門知識と当事者側の経験・実績に基づいた実践な訴訟技術が必要となります。

(2)民事訴訟に必要な労力を体感

最初のステップである「訴状」作成を例に

民事訴訟の第一審手続は、「訴えの提起」によって開始されます。訴えの提起は、原則として、「訴状」を裁判所に提出して行います。

簡単な訴訟であれば、インターネットで訴状等のひな形をダウンロードし、自分で訴状を作成して民事訴訟を行っていくことができるかもしれません(「本人訴訟」)。裁判所のウェブサイトには、「民事訴訟・少額訴訟で使う書式」として訴状等のテンプレートが掲載されています。

こちらには、「売買代金請求事件の訴状」の記載例も掲載されてます。

単純で低額な事案を想定した簡易な記載例です。

しかし、内容が複雑であったり、高額な請求を行うような訴訟の場合、弁護士に依頼せずに民事訴訟を進めることは困難です。

例えば、最高裁判所が弁護士向けに提供した訴状等の記載例を参照すると、複雑とまではいえないこの程度のレベルの事案でもしばしば裁判所に持ち込まれることがご理解いただけると思います。この記載例は、平成13年の裁判文書A判横書き化実施の際に、最高裁判所事務局が日弁連に提供した弁護士向けの参考書式の一つです。

訴状を裁判所に提出し、訴訟が開始すると、書面を提出したり、いろいろな手続をしなければなりませんが、まずは訴状を作成するうえで、事件の見通しを立て、将来の展開も想定しておかなければなりません。

(3)裁判官を説得することが全て

裁判官のスタンスを踏まえた対応:「裁判官の諸相」も当然考慮

我々は、中立かつ公平な立場で職務を遂行すべきである裁判官を説得しなければなりません。

裁判官らは、 公正かつ迅速な訴訟進行をするべき責務を負う裁判所の立場から、当事者が思う真実にかかわらず、自身こそが真実を明らかにする立場にあります。

当事者に対して、裁判官自身が的確な真実に到達できるために適切と考える訴訟活動を求めてきます。

もっとも、それは、訴訟上の真実にすぎません。

しかも、実際の裁判官らも人間であり、裁判官がする要求のすべてが「最も適切な紛争解決を図る」とか「訴訟が公正かつ迅速に行われるよう努める」といった理念に基づくものとはいえないのが実情です。裁判所の立場からの正論といいながら、裁判官自身の個性やパーソナリティの現れにほかならず、単なる個人レベルでの効率化の要求であるとしか思えないこともあります。

我々は、このような現実をも取り込んで、「勝つ」ために、今、目の前にいる裁判官を説得するための戦略、戦術を駆使して訴訟活動を展開していかなければなりません。

ちなみに、著名な元裁判官は、「裁判官の諸相」を次のように指摘し、「訴訟の現場では、……、訴訟の係属中の裁判官の言動、判決の内容によって当事者が判決に対して失望することが多い(勝訴した当事者であっても、裁判官の言動、判決の内容に相当な不満、失望を抱くことは少なくないのが実情である。)。」と述べています(升田純(著)「実戦 民事訴訟の実務[第6版]」)。

「裁判官の諸相」

〇「当事者双方の主張・立証活動を真摯に検討していない者」

〇「当事者の一方に偏見を抱いているとしか考えられない者」

〇「自由心証主義を振りかざす者」

〇「極めて非常識な訴訟活動を放任し、法廷をサーカス場にしている者」

〇「法廷をジャングルにしている者」

〇「居丈高な言動を繰り返す者」

〇「怒鳴る者」

〇「関係法律を理解していない者」

〇「社会常識、社会通念を無視する者」

〇「自分の経歴を明言し、振りかざし、当事者の主張を制限しようとする者」

〇「科学・技術が密接に関係する訴訟でこれらの知見を無視し、あるいは無知な者」

〇「判決は書き方次第でどちらでもかけるなどと公言する者」

〇「根拠のない和解を強いる者」

〇「法廷内のとっさの出来事に適切に対応できず、戸惑うだけの者」

イ 裁判官の判断構造や判断過程も考える

そもそも裁判官自身がご自身の判断構造や判断過程を客観的に把握しているかについては疑問があります(「メタ認知」の問題)。判断は意識的な要因だけでなく、無意識の要因にも大きく影響されるものであり、自分自身の判断過程を客観的に分析することは難しいものです。

当事者には、「勝ち」を基本とする一定の解決像があり、裁判官が考える真実が確定したとしても、それが当事者双方にとって妥当な解決となるとは限りません。

また、裁判官が想定する事件の実態(スジ)や解決の落とし所(スワリ)にしても、先入感や偏見、独断が排除されている保証はありません。何もしなければ、裁判官自身の技量や心構えに期待する以外には、それを防ぐ手段はありません(裁判官は秀才かもしれませんが、卓越した人格者、技能者ではありません。)。

すべての事実についての証拠が残っているわけではないため、真実は一定の幅を持つ概念であって、真実は一つであるといっても、証拠に基づいて組み立てられる、訴訟における真実は相対的なものであると言わざるを得ません。

弁護士としては、依頼者との関係での具体的な妥当性を考慮しながら、許容される範囲の真実を追求し、裁判官の判断過程に効果的に働きかける必要があります

(4)民事訴訟の基本構造とその基本原理:闘争の前提としなければならない土俵とルール

ところで、前記(1)で説明した「民事訴訟の審理手続・運営」は、次のように、民事訴訟の基本原理に基づいた手続で組み立てられています。

「請求」 ⇒ 「主張」 ⇒ 「立証」 ⇒ 「判断」

この基本構造は、「処分権主義」、「弁論主義」といった民事訴訟の基本原理・原則に基づいて構築されており、当事者の意思や立証活動が重視される仕組みとなっています。請求と主張、主張と立証は、手続の基本構造の中で、性質上、機能的に区別されます。

Ⅰ[処分権主義]:「請求」に関する原則

民事訴訟は、訴状を裁判所に提出するなどする訴えの提起によって始まる(「訴えなければ裁判なし」)。

Ⅱ「弁論主義」主張・立証に関する原則

1 「主張」に関する原則

「主要事実は、当事者が主張しない限り、裁判の基礎とすることができない」

2 「自白」に関する原則

「当事者間に争いのない主要事実(自白した事実及び自白したとみなされる事実はそのまま(証明なしに)裁判の基礎としなければならない」

3 「証拠」に関する原則

「争いのある事実を認定するための証拠は原則として当事者が申し出たものによらなければならない」

加えて、「自由心証主義」、「証拠共通主義」などといった裁判所の事実認定に関する原則などの原理原則も理解する必要があります。

「主張責任」、「立証責任(証明責任)」を理屈ばかりではなく、その実態を踏まえた上で、「民事訴訟の審理手続・運営」の基本構造の枠組みにおいて、「勝つ」ための実践的な訴訟活動をしていくことが必要となります。

4 当事務所の取扱事例からエピソードをいくつか

「勝つ」ための実践的な訴訟活動は、多種多様ですが、複雑多岐で、暗黙知のままこっそり実行されでいるものも多いです。

ここでは、当事務所で担当し、新聞等のメディアで報道されたり、判例集などの公刊物に登載された裁判例について、文面や判決には現れるはずのないエピソードのいくつかを紹介することにいたします。

(1)事案の特殊性を明らかにし、裁判実務上の取扱いの例外として扱われるべき事例であることを説得すること:オーナー社長の死亡に対する対処の事例

・会社の代表取締役の死亡による逸失利益について現実の報酬を基礎として算定された事例

札幌地方裁判所平成9年1月10日判決

判例タイムズ」990号228号

本件は、交通事故で死亡した会社の代表取締役である被害者の遺族らが、損害賠償を請求した事案です。

被告側(被告及び被告の保険会社)が最終的に提示した金額が、2870万2236円であったところ、担当する裁判官が和解案として提示した金額は、6653万0848円だったものの、判決で認容された金額は、8158万5280円であり、遅延損害金も含め最終的に獲得した金額は9202万9710円となりました。

本件では、死亡による「逸失利益」(死亡した被害者が将来得られるはずであった利益)算定の基礎となる報酬の範囲も争点となりました。

交通損害賠償訴訟においては、大量の同種事案を公平・迅速に処理する必要から、基準化が図られ、争点に関する裁判所及び当事者の認識が相当程度共通化されています。その場合、「逸失利益」の算定は、実際には得ることができなかった損害ですから、「虚構・フィクション」の強いものとならざるを得ません。

基準化された内容は、「裁判実務上の取扱い」などもと呼ばれ、「評価基準」とその「判断資料」が語られます

会社役員の逸失利益について、特に小規模会社の場合には、役員の報酬の中に実質的には利益配当部分が含まれることがあるところから、逸失利益の算定の基礎収入からその分を控除し、労務対価部分のみ逸失利益として認容すべきとされています(「評価基準」)。

そして、実際上、どの程度を労務の対価とするかの判断は著しく困難であり、会社の業績、稼働状況、報酬額、他の役員の年収等を総合考慮して個別具体的に判断することになるとされています(「判断資料」)。

その具体的な金額については、名目的な報酬額の何割といった形で認定する手法が採られることも多く、実際は、判断資料の検討は形式的で、ざっくりと機械的に一定額を控除しているきらいがあります。

機械的に「実務的取扱い」に従って判断されると、不利益な結果となるという局面があります。その場合、弁護士としては、依頼者の立場で、「実務的取扱い」が形成された背景を見定め、裁判官には、事案の特殊性を具体的に理解させ、例外として扱うよう裁判官を説得することに注力しなければなりません。

担当裁判官は、一定割合を控除するのが当然というスタンスで和解案を提示してきましたが、当方は、実務上の取扱いがされる背景を詳細に論じることに加え、中小企業社長の年収総額の実態調査が掲載されている資料を証拠として提出するなどして、端的に、死亡した会社代表者の実収入がいかに低額なものであったかを明らかにしました。

本判決は、Aの利益配当部分は逸失利益の基礎となる収入から除外すべきであるとする主張については、Aの稼働状況及び年収、他の役員の年収との対比、代表取締役に就任していたB社とC社の業績等に照らすと、死亡当時得ていた収入は、すべてAの労務の対価であると評価するのが相当であるとして排斥しましたが、その具体的な根拠とか、詳細な根拠は説示されていません。

しかし、審理過程に照らすと、裁判官が、死亡した会社代表者の役員報酬が、安すぎるとことを認識したことに尽きるのです。

(2)躊躇する裁判官の背中を押す:土地区画整理事業の事例

・仮換地指定がなされた従前地について、施行者にその不法占有者に対する明渡しが認められた事例

札幌地方裁判所平成9年6月26日判決

札幌高等裁判所平成9年10月31日判決

「組合区画整理」59号32頁

顧問先の土地区画整理組合から依頼されて訴訟追行した裁判例です。

本件は、この裁判例(前件)に続いて起きた同一当事者間の案件(札幌地方裁判所平成9年(ワ)第1672号同10年4月28日判決)を紹介します。

前件、本件いずれも、土地区画整理事業において、施行者が、仮換地従前地・ゴルフ場使用について、特別ゲスト枠の廃止及び予約制度の導入はゴルフ会員契約において保証されるべき本質的中核的な価値を有するものとはいえないとして、特別ゲスト枠の廃止及び予約制度の導入がされてことを理由としてゴルフ会員契約の解除をすることは許されないとされた事例不法占有者との求めた事案です。

土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業であり、土地の区画形質の変更にあたり、従前の土地に代えて換地を指定し、従前の土地(「従前地」)上の権利関係に変動を加えることなく換地上移行させる「換地処分」が行われます。そして、事実上換地処分がされたと同様の扱いをする「仮換地の指定」という制度が設けられています。

仮換地の指定がされると、従前の土地の所有者その他の権利者は、原則として仮換地につき、従前の土地におけると同様の使用収益をすることができる反面、従前の土地については使用収益することができないものとされています。つまり、A土地(従前地)の代わりの土地としてとりあえずB土地(仮換地)が指定されると、Aの土地の所有者は、A土地の使用収益が停止さます。

最高裁判所は、土地区画整理法100条の2の規定により従前の宅地を管理する施行者は、所有権に準ずる一種の物権的支配権に基づき、正当な権原なく同宅地を占有する者に対し、その明渡しを請求することができる、としています(最高裁判所昭和58年10月28日第二小法廷判決)。先行事例はこの判例にのっとったものです。

しかし、本件の担当裁判官は、裁判官は、土地区画整理組合法100条の2の見出しが「(仮換地に指定されない土地の管理)」であることにこだわり、この判例に従った判断をすることに躊躇しまし続け、当方で実態を法律論として構成して提示しても、議論は平行線のままでした。

同じく状況とはいえ、判例は「公共施設予定地」の事案であり、先行事例は、「留地等予定地」の事案だったのに対し、本件は、別の従前地の仮換地として指定を受けながら、使用収益開始日が定められていない(「追而指定」)という事案でした。係争地(従前地)は、の仮換地として指定を受けながら、使用収益開始日が定められていない(「追而指定」)という事案でした。

ところが、当方で、建設省都市局区画整理課が、専門雑誌の中で、本件のよう場合にも土地区画整理組合法100条の2が適用されると説明している解説(「質疑欄 仮換地指定及び使用収益の停止の効果について」『組合区画整理』14号)を見付け、これを証拠として提出した途端、一気に裁判官の態度が変わりました。

そして、「仮換地指定処分がなされた従前地にあたる係争地ついて、この係争地を仮換地とする指定が別途なされたが使用又は収益を開始することができる日が未だ定めらていない場合、土地区画整理法100条の2により、換地処分がなされるまでの間、施行者が管理するものとなるとして、…………」とそれが当然の帰結であるかのごとくの当方全面勝訴の判決が言い渡されました。

判決書の中に、それまでの議論がされた内容は、争点としてどころか、全く触れられておらず、証拠として提出した文献も挙げられていません。

審理過程において判決までの裁判官を観察していると、意図的というべきかどうかはともかく、裁判官の結論を導いたプロセスと、判決書で述べられる理路整然とした理由説明とが一致しないことがままあります。

本件においても、判決書だけを見る限りは、そんなこと初めから分かっていたよというノリですが、裁判官が証拠として判決書の中に証拠として明記することをはばかることもあります。しかし、小道具であっても、その効果は抜群という場合があることも事実です。本件の場合は、足元を固める権威付けことになるでしょう。

(3)裁判官の判断は、その個人的な視野・価値観の外にはでない(勝訴判決が判例雑誌に掲載される前に、逆転判決が出て狼狽えたこと):ゴルフ会員契約の解除の事例

・予約不要のプレーシステム及び特別ゲスト枠の制限を内容としていたゴルフ会員契約において、これらを取り止めたことはプレーの仕組みを基本的に変更するもので債務不履行に当たるとされた事例

札幌地方裁判所平成10年1月29日判決

「判例タイムズ」1014号218頁

・ゴルフ場使用について、特別ゲスト枠の廃止及び予約制度の導入はゴルフ会員契約において保証されるべき本質的中核的な価値を有するものとはいえないとして、特別ゲスト枠の廃止及び予約制度の導入がされてことを理由としてゴルフ会員契約の解除をすることは許されないとされた事例

札幌高等裁判所平成11年2月9日判決

「判例時報」1693号82頁

同一事件の第一審、第二審判決です。

本件は、ゴルフ会員契約に関し、会員の承諾なしに、当初会員が有していた特別ゲスト枠を廃止し、当初存在しなかった予約制度を導入したことが債務不履行に当たるか否かが問題となった事案で、第一、二審で判断が分かれた裁判例です。

第一審は、債務不履行に当たるとして会員よりの解除を認めましたが、第二審は、解除は許されないとしました。

第一、二審いずれの判決書も、証拠に基づいた認定・判断としてその理由が記載されています。しかし、結論が決まれば、後付けで証拠の優劣を決め、理路整然と並べることも、技術的に可能です。

本件については、一方当事者から依頼された弁護士の立場からではありますが、結論が相反したのは、予約不要のプレーシステム及び特別ゲスト枠の制限をゴルフ会員契約におけるプレーの基本的な仕組みとの考えを持つ第一審裁判官と、ゴルフ会員契約において保証されるべき本質的中核的な価値を有するものとはいえないとの考えを持つ第二審裁判官らの、ゴルフプレーに対する価値観の違いがそのまま反映したとしかとした思われません。

私は、今でも、第一審の若手裁判官はゴルフを趣味にしていたが、第二審の裁判官らはゴルフには全く関心がなかったのではないかと邪推しています。

いずれにしても、経験則いっても、裁判官の見える範囲・識見や経験によってその具体的内容は様々であり、その意味で、経験則は裁判官の数だけあると想定した方がよいようです。

(4)裁判官が判決の理由を書きやすい主張を構成する:会社の支配権の確保の事例

・家業(印判製作販売業)を法人化した際、先代が株式払込金を支出した場合において、長男・長女を実質的株主として株式を取得させるため、その株式払込義務を代わって履行したものであるとして、長男・長女の株主権を認めた事例

札幌地方裁判所平成9年11月6日判決

「判例タイムズ」1011号240頁

本判決を登載した判例雑誌には、「本件の特色としては、株式払込金の負担者が長男・長女を実質的株主として株式を取得させるため株式払込義務を代行したとする事実認定にある。払い込んだ金員が家族の共有資産であった旨の主張を排斥している点は、個々の権利の可及的明確化という観点から評価されよう。そして、株式払込金の負担者ではないという形式だけで事柄を決することなく、(2)①②のような実質を重視して木目細かな判断を示している。いずれにしても、本件は事例的意義を有するものとして、実務上参考になろう。」と解説されています。

上記解説が評価する事実認定の仕方について、判決文の中では、次のように展開しています。

「二 認定事実に基づく判断

1 (前略)したがって、被告の設立に当たっては、Cがすべての株式の払込金を支出したものと認めるべきである。

2 しかし、だからといって、本件においては、当時の法制上の必要から原告らを単なる名義株主としたものとみるのは相当ではない。(中略)

そうすると、Cは、実質的株主として原告らに株式を保有させるため、原告らの株式の払込義務を原告らに変わって履行したものと認めるのが相当である。(以下略)」

裁判所が、上記のように事実認定について論旨を展開するこそこそ、訴訟代理人として目指したことです。

仮定的主張を早々にすると、弱腰とみられると言われることが多いですが、必ずしもそのとおりというわけではなく、事案によっては、法的評価を踏まえ、足元までよく見通していることを示す役割を果たすこともあり得ます。

本件のような閉鎖的会社の株主権をめぐる争いは、個々の家族構成員間の利害対立を背景としていることが多く、払い込んだ金員が家族の共有資産であったとの主張も、株式払込金の負担者が長男・長女を実質的株主として株式を取得させるため株式払込義務を代行したとの主張も、それらを基礎付ける事実関係はほぼ同一です。

そのために、敢えて、作成・提出した準備書面で、二段構えに構成して、個別具体的な事実を詳細に主張をして、裁判所がそのような認定がされやすいように工夫しました。

裁判官の法的評価を想定し、提出した準備書面においては、有利となる具体的事情を詳細に主張した上で、次のとおり記載して、そのままの構成で、裁判官の説示が展開しやすいよう目論んだのです。判決文の上記説示部分は、この準備書面で記載した構成に符合しています。

「これらの事実を総合すれば、原告らがそれぞれ払込義務を履行したと認められるし、仮に百歩譲って、前記預金の名義そのものに拘泥するとしても、父Cが原告それぞれの払込義務を原告らに代わって履行したか、父Cが原告らに株式を贈与したものと解され、いずれにせよ、被告設立当時の原告甲1名義の70株、原告甲2名義の20株は、いずれも単なる名義株ではなく、それぞれ原告甲1、原告甲2所有のものであることは明らかである。」

(5)事件ごとにそのたび、そのたび繰り返さなければならない:オーナー社長の死亡に対する対処、再び

・交通事故で死亡した57歳の小規模な会社代表者の逸失利益について、役員報酬年額840万円全額を労務対価部分とし、70歳まで稼働可能として算定された事例

札幌地方裁判所平成21年2月26日判決

「判例時報」2045号130頁

本件は、前記アの判決の後10年以上経って依頼を受けた同種事案で、前件と同じく会社の代表取締役の死亡による逸失利益について現実の報酬を基礎として算定された結論も同一です。判決が登載された判例雑誌の解説では、「実務の一般的傾向より多くの逸失利益を認めた点に特色があるので、実務上の参考として紹介する。」と述べられています。

一般的な裁判実務上の取扱いについて例外的な取扱いがされたことになりますが、それが何度繰り返されても、特色があるものとして扱われます。

前記のとおり、裁判官が、死亡した会社代表者の役員報酬が、安すぎるとことを認識したことに尽きるのですが、判決文の中にその具体的な根拠とか、詳細な根拠は説示されてはおらず、判決を読んでも、その決定的要因が読み取れないのかもしれません。

ともあれ、同種事案の当然の事理と思えても、多忙な裁判官に流れで機械的に扱われないよう、新たに依頼を受けるたびに、見るべき実態を含め有利に構成された具体的な主張を繰り返し提示して、現に事件を担当する裁判官を説得しなければならないのです。

(6)裁判例の相場どおりにせずに、認容額を増額させたり[原告事案]、割合を下げて支払額を減額する[被告事案]:名誉毀損の事例、商品取引の事例、官製談合の事例

・札幌市議がパチンコ店の出店工作をした旨の新聞記事について、名誉毀損による損害賠償として200万円を認容した事例

札幌地方裁判所平成11年3月1日判決

「判例タイムズ」1047号215頁

・北海道の住民である原告らが,北海道A支庁における農業土木工事において談合が行われていたとして,同工事の受注をした2会社と同工事の請負契約締結当時の北海道知事,北海道A支庁長及び北海道農政部長に対し,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき,北海道(参加人)に代位して,損害の賠償を求めた事案

札幌地方裁判所平成19年1月19日判決

「裁判所ウェブサイト」裁判例情報

・商品取引業者の外務員らの商品先物取引の勧誘に適合性原則の違反があったとして商品取引業者の不法行為責任を認めたが、5割の過失相殺を認めた事例

札幌地方裁判所平成20年2月26日判決

「金融・商事判例」1295号66頁

いずれも顧問先の事案ですが、前者は、建設業者を代理した官製談合の事案について、談合による損害額については、請負契約金額の10%が基準といわれる中、裁判所が総合的に考慮して5%が相当と判断した事例であり、後者は、商品取引の事案について、商品先物取引業者を代理し、裁判所が5割に及ぶ過失相殺をする判断をした事例です。それぞれ、裁判官らの説得に相応の労力をかけましたが、その内容は複雑ですので、裁判結果だけをご紹介いたしました。

5 弁護士の選び方

企業間紛争を解決するに当たって、争いばかりを好むことが適切とはいえないとしても、紛争をうやむやにせずに徹底して闘わなければならないことが多々あります。

しかし、そのような状況でも、「早期解決」という言葉に飛びつき、拙速に妥協してしまい、問題を完全に解決せずに将来のトラブルの種を残すことはよくあります。

経営者にとって重要なことは、依頼する弁護士からの説明を通じて、まず自身の状況を客観的に理解し、適切な解決策を追求することです。

そして、経営者が徹底して闘うと決意した場合に、弁護士が「和を以て貴しとなす」という信念のもと、「無難にまとめよう」とする姿勢を取ると、相手に一方的に押され、立場が弱くなってしまうこととなりかねません。

最近では、「弁護士大量増員時代」の到来したためか、弁護士側も「紛争を予防」することや「迅速な解決」を強調して宣伝するようになりました。

しかし、処理のスピードを重視することが弁護士の技術不足を隠蔽するための手段や早期の報酬確保のための方策であるのなら、本末転倒であるといわなければなりません。

こうした点を考慮する場合、信頼できる人物を紹介してもらうのが最も良い方法ですが、いずれにしても、実際に会ってコミュニケーションをとれる相手であることが重要です。つまり、「相性」が重要なポイントとなります。

もちろん、実力不足の弁護士は避けるべきですが、とにかく会ってみないと判断できません。ピンと来なければ依頼しなければいいだけのことです。

6 前田尚一当事務所の取組

私は、依頼者にとっての「勝利」とは何かにこだわっています。

また、紛争解決のモデルは「訴訟」であり、実際に「訴訟」を行うスキルとマインドが、弁護士に必要な基本的な能力だと考えています。

これまで、さまざまな訴訟に取り組みながら、中小企業の「企業法務」全般に注力し、常に30社以上の企業を顧問弁護士として直接担当し、30年以上の弁護士としての経験と実績を積んできました。

この経験と実績を活かし、依頼先企業の実態や事情に加えて、企業独自の志向や経営者のキャラクターやパーソナリティも考慮し、紛争の予防と解決に取り組んでいます。

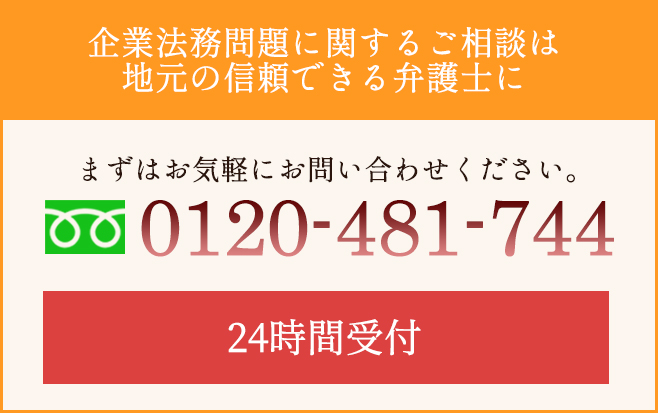

ご興味があれば、お気軽にご相談ください。

前田尚一法律事務所 代表弁護士

出身地:北海道岩見沢市。出身大学:北海道大学法学部。主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。